学院新闻/媒体聚焦

人工智能时代,艺术何为?人类如何自处,又该怎样处理与机器的关系......

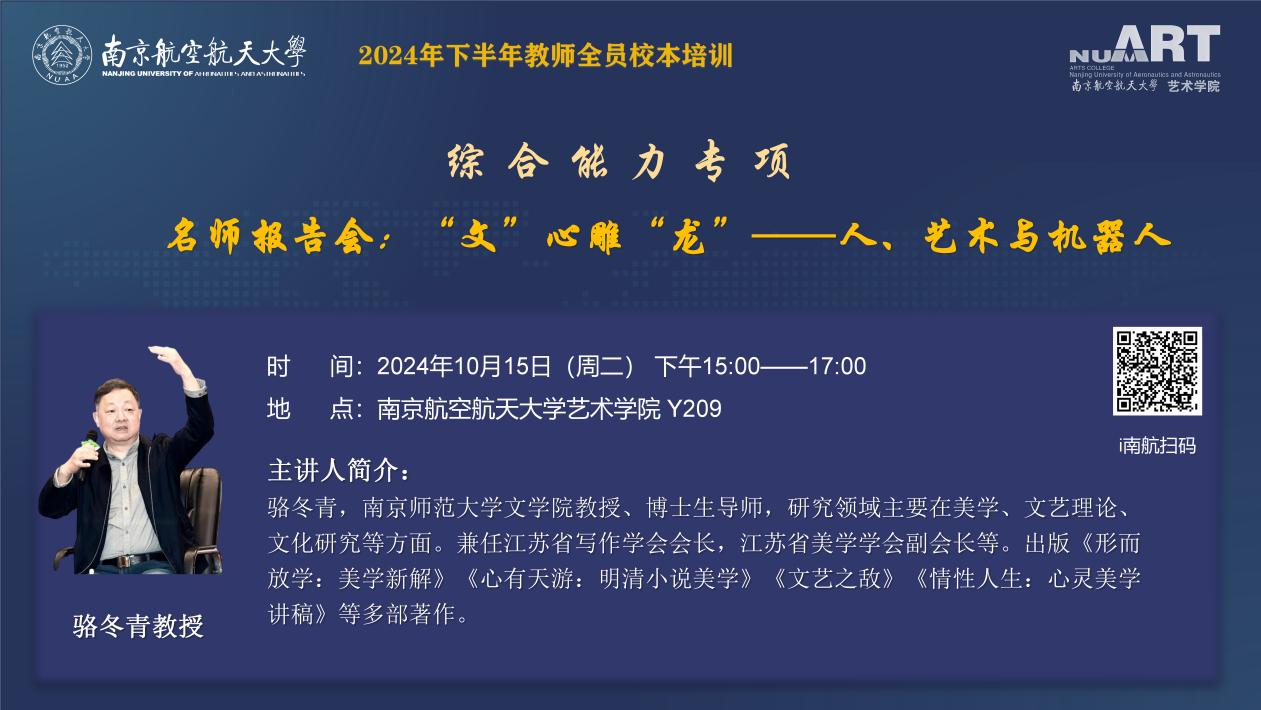

10月15日下午,一场题为《“文”心雕“龙”——人、艺术与机器人》的名师报告会在艺术学院209教室举行。本次活动由校教发评估中心和艺术学院共同主办,主讲人是南京师范大学文学院教授、博士生导师骆冬青。

骆冬青教授的报告从“仿生”入手。他引用清代作家蒲松龄《聊斋志异》名篇《狼》中狼模仿人类的行为,以及“庄周梦蝶”等故事,揭示了人类通过想象实现自我超越和艺术创造的能力。

接着,骆教授回顾了人类发明、创造机器的历程,从中分析了人与机器关系的变化。从最初的抵触到逐渐接受机器带来的便利与高效,直至今日人工智能在某些领域展现出超越人类的能力,如撰写优美诗句、阿尔法狗在围棋比赛中战胜世界冠军等。然而,骆教授也指出了AI的局限性,尤其是在处理复杂语言时,人类的艺术想象力仍是AI难以企及的高峰。藉由想象力的激发,艺术家“画蛇添足”,简单形似的蛇逐渐演变成龙,这个无中生有的过程,展现了艺术家的无限创造力。智能机器人,意味着科学、规范、效率,与之相比,人有其脆弱性和有限性,这正是人之为人、人无法被机器取代之处。

结合当前技术飞速发展的时代背景,骆教授强调了人、艺术与机器人三者融合互济的重要性。他指出,随着人类步入人机共生的新纪元,如何实现艺术设计与人工智能的和谐共生成为亟待解决的问题。科学不仅是表面的数字游戏,更是理性认知的过程;艺术也不仅仅是浅显的视觉呈现,而是情感与审美的深刻体现。因此,教育应当更加重视学生的科技素养,激发他们的好奇心与创造力,培养其审美与创新的能力,从而更好地促进科技与艺术的深度融合。

在互动环节,师生围绕科学思维与艺术思维的差异与互补、艺工融合、互联网时代快节奏的观看与碎片化阅读对人的审美的影响等话题,与骆教授进行了深入交流。骆教授认为,跨学科、多领域的复合型人才培养是未来发展的必然趋势。理工科与人文社科、艺术相互补充,共同致力于“文”心雕“龙”。他强调,虽然数字技术日新月异,但文字作为文化传播的核心地位不变。当代人应该坚持以文字为基础,结合数字技术,推动科技与艺术的融合发展,更好地适应人机共生的时代需求。

本次名师报告会,是我校全员校本培训系列之一,课程旨在“汲名师之经验智慧、长教师之水平能力”。

学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号

来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱

邮编:211106

校内链接